Лживая «средняя температура»

Один из основных спикеров состоявшейся дискуссии депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель депутатской фракции «Народные коммунисты» Айкын КОНУРОВ пути выхода из нищеты видит в улучшении качества человеческого капитала через образование и принятие правительством срочных мер по такому важному показателю, как черта бедности.

Он отметил, что страны «золотого миллиарда» обеспечивают себя за счет бесконтрольной эмиссии денег. В США, например, дефицит бюджета покрывается за счет печатания денег и казначейскими обязательствами правительства, подстегивая тем самым потребительский спрос.

- Когда развалился Советский Союз, мы подписались под эту модель, но теперь она разваливается, - сообщил спикер. - Поскольку Казахстан является развивающейся страной, то не подпадает в систему координат развитых стран. Население сейчас до того обнищало, что 70% доходов оно тратит только на продукты питания. Все остальные вопросы – саморазвитие, обучение детей и прочее – фактически сняты с повестки дня казахстанских семей. Мы считаем, что нужно менять структуру экономики. Раньше она развивалась только на основе кредитного ресурса, что являлось неправильным. Сегодня большая часть даже развитых стран уперлись в долговые стены. Если раньше их (долги) списывали через войны, то сегодня, когда большинство стран имеет ядерный потенциал, развязать глобальную войну невозможно. Сейчас необходимы другие подходы для решения этого вопроса. Думаю, что развитые страны все-таки придут к какому-то консенсусу для списания долгов, но надеюсь, что это не ляжет дополнительным грузом на плечи развивающихся стран, среди которых находится и Казахстан.

Комментируя данные, составленные исследовательским подразделением швейцарского банка Credit Suisse Research Institute за 2017 год, представитель коммунистической партии Казахстана сообщил, что «средний уровень благосостояния на одного взрослого человека у нас (в Казахстане) составляет почти $4,5 тыс».

- Печалит одно: эта «средняя температура по больнице» абсолютно не дает реальной картины, - говорит он. - Намного интереснее не столько уровень богатства страны, сколько его распределение, оценивающее как среднее благосостояние, так и медианное, что принципиально важно. Средний показатель – это когда богатство олигарха-миллиардера складывается с «богатством» тысяч его работников и делится поровну. Медианный же индикатор исключает благосостояние экстремально бедных и богатых, приближая его к реальности.

И если среднее благосостояние на одного взрослого человека в Казахстане в 2017 году составляло $4441 доллар, то медианное (т.е. средний показатель финансовых накоплений каждого взрослого человека) – $334, что в 13 раз меньше. Этот показатель во всех странах ниже среднего, но такого разрыва, как у нас, нет практически нигде. К примеру, в африканской Гвинее примерно такой же, как у нас, уровень медианного благосостояния – 374 доллара. Но при этом средний показатель там 814 долларов. Это в пять раз меньше казахстанского показателя.

В Казахстане доходы меньше $10 тыс. в год имеют более 97,6% населения, $10-100 тыс. – 2,1%, благосостояние 0,3% людей составляет от $100 тыс. до $1 млн. В графе «более миллиона» у нас стоит ноль. Это не означает, что у нас нет миллионеров и миллиардеров, но в совокупности их количество такое незначительное, что не дотягивает и до десятой доли процента населения.

Проблема, считает мажилисмен, кроется в системе распределения. Именно из-за нее Казахстан – богатая страна, но с низким благосостоянием. И именно это, по его словам, – главное препятствие на пути развития несырьевой экономики, ее диверсификации и повышения уровня жизни.

- Для кардинального повышения доходов необходимо изменение структуры экономики и повышение производительности труда, - уверен Айкын Конуров. - Главным условием этого является наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов, требующих высокой оплаты. Поднять же зарплату во всех секторах одновременно у нас не представляется возможным – не хватит никаких ресурсов.

Разорвать этот круг, на взгляд мажилисмена-коммуниста, в первую очередь следует через главное звено – образование.

- Именно оно, в конечном итоге, определяет перспективы всех остальных сфер, - говорит он. - Поэтому, первоочередная мера – серьезное повышение зарплат в образовании, сопровождаемое другими мерами по укреплению роли учителей, их избавлению от непрофильных задач. Мы предлагаем развивать отечественную экономику через образование и улучшение качества человеческого капитала. В свое время и Советский Союз, и КНР пошли по этому пути. Следующим шагом должно стать принятие правительством срочных мер по такому важному показателю, как черта бедности. Это сейчас связано не столько с безработицей, сколько с заниженными доходами. Те, кого раньше было принято считать «средним классом», сейчас постепенно и неуклонно смещаются в ряды бедных. Многие пытаются сохранить «лицо» и уровень жизни через различные институты кредитования, но, как показывает практика, это - проигрышный путь.

Айкын Конуров отметил, что благосостояние населения и развитие человеческого капитала отражены в государственных программных документах. Они, по его словам, учитываются в прогнозах развития страны, однако в них и в отчетах центральных госорганов не прослеживается непосредственная связь между уровнем доходов граждан и развитием экономики.

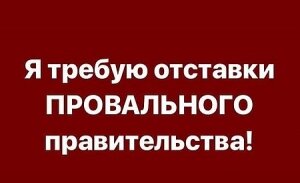

- Как отметили в министерстве национальной экономики, «ключевую роль в росте экономики продолжают играть инвестиции в основной капитал», - продолжил он. - Государство поддерживает бизнес и крупные предприятия, ожидая, что это повлияет на качество жизни людей, а непосредственная помощь оказывается адресно – в виде пособий и различных выплат для уязвимых слоев населения. Однако, как показывают текущие результаты и реакция на уровне главы государства, сложившаяся практика недостаточно эффективна. Но возможна ли реализация поставленных в социально-экономической сфере задач без пересмотра ранее применявшихся подходов и методов (как в составлении концепций и программ, так и в анализе их результатов) – это уже большой вопрос.

Двойной кризис – идеологии и экономики

Участвовавший в дискуссии известный экономист Петр Своик заметил, что благосостояние населения можно поднимать вместе с экономикой: чем выше ее рост, тем выше доля доходов населения в составе валового внутреннего продукта. Но возможно ли это в нашей стране?

- Как показывают подсчеты экономистов, населения получает от валового внутреннего продукта всего лишь треть, - сообщил экономист. - Остальные две трети достаются крупным корпорациям, иностранным и квазигосударственным. На этот год правительство запланировало рост ВВП на 3,8%, а коридор инфляции оно собирается поддерживать в пределах 4-6%, но тогда цены вырастут как минимум в полтора раза против доходов. То есть такой рост на самом деле опустит доходы населения.

Кое-что еще о ВВП. По итогам 2013 года, в долларах валовой внутренний продукт Казахстана составил исторический максимум - $236 млрд. А в 2015-м (этот год очень важен для нас - вместе с отставкой правительства и новым бюджетом мы находимся сейчас примерно в том периоде) - $137 млрд. На национальный ВВП Казахстана тогда повлияли многие события. В том числе падение цен на нефть, девальвация рубля, а потом и тенге. Что касается последнего фактора: в тенге мы арифметически обеспечили ВВП, но в пересчете на доллары откатились на несколько лет назад. В 2018 году мы, например, имели валового внутреннего продукта всего на $170 млрд., что гораздо ниже, чем в 2013-м.

Теперь насчет доли доходов населения в ВВП. Здесь пропорция складывается такая: где-то 32% - это зарплаты. Причем, это статистические данные, куда включены и самозанятые, а если посмотреть официальную зарплату по данным ЕНПФ, то легально работающие работники Казахстана имеют в своем национальном продукте долю, составляющую не более 16%. Плюс около 8% - это налоги, другими словами - бюджет, через который мы что-то получаем от государства - бесплатное образование и т.д. Все остальное – это прибыль, которая достается даже не малому и среднему бизнесу, а только самым крупным корпорациям, иностранным и квазигосударственным. Таким образом, весь Казахстан, если не считать несколько десятков крупных работодателей, - это одна треть всего национального потребления. А остальное (две трети) потребление, как я уже сказал, достается получателям той самой прибыли - крупным корпорациям. Увеличивать долю населения в ВВП, конечно, надо. Но это уже будет революция. Они (крупные работодатели) просто так ничего отдавать не будут. И если бы коммунисты вместо пространных докладов потребовали, чтобы они (корпорации) отдали хотя бы 5% от валового продукта, тогда можно было бы решать многие социальные вопросы. Например, связанные с многодетными семьями.

…Ситуация с нашей экономикой сейчас гораздо драматичнее, чем представляется многим. В 2015 году была принята государственная программа «Нурлы жол». Если откинуть риторику, то цель, которая ставилась перед ней, - перевод национального фонда из накопительного в расходный режим на три года - 2015, 2016, 2017-й. А накопления этого фонда – это символ успешности данной экономической модели, действующей под лозунгом «Накопления для будущих поколений». В 2018-м дополнительное расходование национального фонда прекратили, вернули транши из него в бюджет в обычный режим, но начался 2019 год. Отставка, вернее, перекомпановка правительства – это просто прикрытие для повторного возвращения национального фонда в расходный режим. Опять на три года и примерно в тех же дополнительных объемах. То есть Казахстан сейчас находится в кризисе не только мышления, но и экономической модели как таковой. Замечу, что если в 2015 году распечатыванию национального фонда предшествовали очень бурные события, то сейчас это сделано как бы на ровном месте: цены на нефть отличные, девальвации не ожидается.

Но все дело в том, что экономическая модель, которая сегодня существует, рассчитана примерно на три (ну максимум четыре) миллиона трудящихся Казахстана. Это работники экспортоориентированных предприятий, энергетики, транспорта, всех силовых и чиновничьих структур, разводилы и т.д. Больше людей для этой модели не требуется. Если же пытаться решать президентскую задачу индустриально-инновационного развития, то в нынешней модели нет ни идеологии, ни механизмов ее решения. Вернее, все имеющиеся механизмы, начиная с банковского кредита, работают на подавление изменения этой модели. И тут тоже зреет революция. Если мы реально хотим индустриализоваться, то, во-первых, должен быть план – какие должны строиться производства – животноводческие, птицеводческие, металлургические и т.д. Во-вторых, должен быть механизм национального инвестирования и кредитования таких производств. Все эти мечтания, что куда-то можем начать экспортировать свою продукцию, из области, извиняюсь, фантастики. Ничего из казахстанской продукции ни в какую Европу не засунешь, там все ниши забиты. Есть пустой рынок евразийского союза, но на нем действует коллективный запрет на развитие всех национальных компрадорских режимов: политическая интеграция недопустима, суверенитет (хотелось бы понять – что это?) - величайшая ценность и т.д, и т.п. Таким образом, у нас имеет место быть очень серьезный системный кризис не только мышления, но и реальной экономической модели, которая подходит к своему исчерпанию. По всей видимости он (кризис) будет преодолен не нашими мозговыми штурмами (мы ведь действуем как в той басне про лебедя, рака и щуку – кто во что горазд), а некой реальностью, когда ситуация начнет ухудшаться настолько, когда что-то придется делать.

Государство спелось с крупным бизнесом?

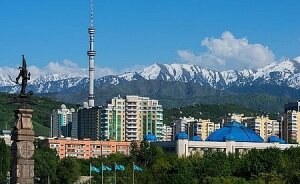

- Пока в Казахстане не будет налогообложения с акции и долей участия в предприятий, в стране ничего не поменяется, - считает политолог, член Общественного совета Алматы Марат Шибутов. - Если внимательно прочитать Налоговый кодекс, то сразу становится ясным, в чью пользу выстроена вся политика государства, - владельцев предприятий. Рядовые казахстанцы, даже фрилансеры (нашли кого облагать налогом) платят налогов гораздо больше, чем олигархи из списка «Форбс». Почему? А потому, что последние освобождены от налогов с долей участия в предприятии, с акции, депозитов, с оставляемого наследства (их дети получат богатства без всяких налогов) и т.д.

Также каких-то положительных изменений в экономике ожидать не придется до тех пор, пока государство не перестанет думать о себе не как об акционере, а как о каком-то грантодателе. Если вспомнить 2017 год и посмотреть республиканский бюджет, то в подведомственные компании на базе государственного сектора было влито где-то 350 млрд тенге, а получено с него дивидендов 250 млрд. То есть весь этот квазигосударственный сектор (все эти «Самыруки-Казына» и «Байтереки»)), - приносят ему около 100 миллиардов убытка. Это гораздо больше, чем тратится на социалку.

И еще одна маленькая, но красивая в показательном плане вещь. У нас есть куча акционерных обществ со стопроцентным участием государства. Их можно было бы превратить в РГП. Однако если их сделают таковыми, тогда зарплаты будут совсем другие, особенно для руководящего состава - совета директоров и правления. В АО ведь можно держать человек по 20, а в РГП достаточно одного только директора.

Другой вопрос. Национальная палата предпринимателей защищает бизнес, но какой бизнес? Только крупный, который и так богат. А вот малый бизнес государственную и любую другую поддержку получает только на словах. К примеру, в Алматы больше сотни хостелов, а в законодательстве их нет, что сразу исключает возможность получать ими льготы, гранты, субсидии. А ведь наличие таких хостелов напрямую связано с туризмом, развитие которого тоже является одной из государственных задач.

Фактически, когда речь идет о том, чтобы накормить тысячу людей или дать денег, образно говоря, на покупку яхты для одного человека, то государство выбирает второе.

Выход для преодоления проблемы я вижу только один: перестать дотировать квазигосударственный сектор и поставить ему налог - 25% от прибыли. И вот тогда мы сразу получим дополнительные сотни миллиардов в бюджет, которые можно в любой момент пустить на социальную политику.

Осторожнее с инвесторами

А это мысль вдогонку, брошенная профессором КИМЭП Нурсеитом Ниязбековым.

- Я не эксперт в экономике, - говорит он. - Однако, являясь преподавателем такого предмета как международная политэкономика, знаком с теоремой Столпера — Самуэльсона (зависимость цен факторов производства от цен на товары), где говорится о том, что страны (особенно развивающиеся), которые гонятся за свободной торговлей, становятся заложниками стремительного падения зарплат у низкоквалифицированных рабочих. Всю выгоду от свободной торговли получают представители крупного бизнеса и обслуживающие их специалисты среднего уровня. Поэтому в поисках решения такой проблемы как занятость основной части населения и поддержания стабильности его доходов нужно очень осторожно относиться ко всем инвестпроектам и инвесторам.

Telegram-канале

Telegram-канале