Кочевое скотоводство

Нижеприведенное интервью было одним из последних в его жизни. Автору этих строк оно представляется актуальным и сейчас. Тем более, что в свое время оно было опубликовано далеко не в полном объеме.

Наша справка. Нурболат Масанов в 1976 году закончил исторический факультет КазГУ им. Кирова. С 1976 по 1986 годы работал в НИИ истории, археологии и этнографии АН Казахстана. В 1986 году перешел на работу в президиум Академии наук КазССР. В 1992 году защитил докторскую диссертацию по этнографии в Институте этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН. В 1992 - 1998 годах работал в Казахском государственном университете. В ноябре 2005 года возглавил Казахский НИИ культурного наследия номадов. Автор более 200 публикаций, в том числе 8 монографий. Скончался скоропостижно в октябре 2006 года.

- В советские времена в исторической науке существовала так называемая пятичленная схема – первобытное общество, рабовладение, феодализм, капитализм и социализм, – рассказывал в одном из своих последних интервью ученый, которого в 80-е называли идеологом казахского национализма, а 90-е и нулевые критиковали за публикации по истории и культуре казахского народа. – Всякий историк, решивший заняться проблемами кочевого скотоводства, должен был подгонять закономерности исторического развития номадов под одну из этих формаций. Но кочевники по своей природе никуда «не вставлялись», потому что у них была особая система взаимоотношений, в корне отличная от того, что постулировалось советской идеологией.

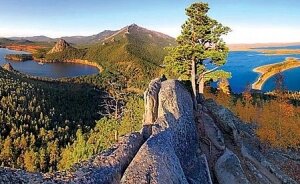

Взявшись за изучение данной проблемы, я обратил внимание на то, что многие исследователи анализируют проблему кочевничества в отрыве от реальностей жизни казахского общества. Ведь 50 процентов территории Казахстана составляет пустыня, 25 – полупустыня, 20 – степь и только 5 – 7 процентов лесостепь. Для того, чтобы заниматься, например, неполивным земледелием, требуется 400 мм атмосферных осадков в год, тогда как в Казахстане их в среднем почти вдвое меньше. Совершенно очевидно, что в таких условиях можно было заниматься только кочевым скотоводством. Это был единственный способ адаптации человека к сложным природно-климатическим условиям региона. Попытки некоторых исследователей представить дело таким образом, будто бы казахи кочевали только потому, что это было их субъективным желанием или чьей-то злой волей, являются абсолютной чепухой. Точно также, как и утверждения некоторых авторов о том, что казахи были сплошь земледельцами и жили только в городах.

Среда обитания номадов

- А что такое вообще кочевое скотоводство?

- Номадизм – это кочевание по сезонным циклам. Экологические факторы сезонности и зональности урожайности растительного покрова вкупе с цикличностью климатических условий, общего баланса увлажненности, распределения солнечной радиации, степенью минерализации водных источников и многими другими естественно-природными факторами диктуют и определяют динамику и характер передвижений кочевников-скотоводов, а также всего механизма функционирования кочевого образа жизни. Иначе говоря, кормовых и водных ресурсов так мало в аридных зонах Евразии и они так дисперсны и сегментированы, что их нельзя использовать иначе, как только посредством доставки скота к ним, то есть только с помощью кочевого образа жизни населения.

Зиму казахи проводили стационарно - находились на одном месте от трех до шести месяцев в году, поскольку снег в Казахстане залегает плотным и глубоким слоем, иногда доходящим до 50 – 70 и более сантиметров. В этот период несколько семейств объединялись в один хозяйственный аул, где должно было быть сосредоточено не более 300-400 голов овец. При большем количестве скота на зимнем пастбище ему бы не хватило кормов. В короткий зимний день овца может ежедневно проходить не более двух – трех километров, поэтому радиус зимнего пастбища составлял 1,5 – максимум два километра. Выпас овец осуществлялся равномерными полосами: их гнали в одну сторону по полосе шириной 20-40 метров по уже использованному пастбищу, а потом обратно, но уже по свежему пастбищу. За зиму трава на пастбище снималась так, словно здесь аккуратно прошлись машинкой для стрижки газонов.

Пастбища у казахов почти всегда были одноразовые и если неосторожно стравить новый травостой, то существовала опасность остаться на следующую зиму без кормов. Поэтому при температуре от нуля до 5 градусов тепла, когда снег уже стаивал, но нового корма еще не было, кочевники быстро выводили скот за пределы зимовки, делили отару на маленькие группы по 50-70 овец и бродили вокруг зимовки в поисках прошлогоднего корма. При температуре выше пяти градусов начинается вегетация растительного покрова. В этот период относительного покоя, когда кормов и воды было уже достаточно, скотовод-кочевник должен был так организовать выпас своего скота, чтобы именно на него пришелся расплод молодняка. В температурном режиме свыше 10 градусов нужно было быстрым маршем пройти безводные пустыни и выйти в степную зону, где был так называемый летний максимум атмосферных осадков. Любая задержка или, наоборот, излишняя торопливость могли стоить людям и скоту жизни.

Летом, когда кормов много, надо было найти только воду. Поэтому у казахов было два основных типа кочевого хозяйства: кочевание по естественным водоемам и искусственным (колодцам). В этот период года кочевники объединялись в большие группы и могли сосредоточить до 600 – 800 голов овец в зависимости от конкретных природных ресурсов. Именно летом номады съезжались в большие группы, проводили годовые асы, общественные собрания, совершали военные походы.

Осенью казахи начинали движение в сторону зимних пастбищ, но в отличие от весны двигались медленно. Рассеиваясь по всей степи, ждали установления на зимних пастбищах устойчивого снежного покрова. Они оттягивали до максимума использование зимнего пастбища как самого ценного и важного для жизни кочевников ресурса.

Из всего этого выстраивается некий алгоритм научно-исследовательской практики: вначале надо изучить особенности среды обитания номадов, затем способы их адаптации в пространстве и механизмы хозяйствования, из которых вытекают, прежде всего, социальная организация и материальная культура, затем социально-экономические взаимоотношения, и только после этого духовная культура и общественно-политические процессы. Если выдернуть из этого ряда один из контекстов, то кочевничество, как феноменальное явление, становится абсолютно непонятным. Большинство же исследователей, особенно в советский период, начинали изучать эту проблему с третьего, а то и пятого уровня, то есть сразу с социально-экономических отношений, этногенеза, социальной организации или духовной культуры. Высшей стадией развития кочевничества эти квазиученые считали оседание. Но в условиях пустыни оседание просто невозможно, поэтому-то часть населения Саудовской Аравии и многих стран саванно-сахельской зоны Северной Африки до сих пор и кочует.

Отцовские секреты

- Малочисленность народа как-то связана с образом жизни предков?

- Кочевое хозяйство было максимально адаптировано к природным условиям. Чтобы выжить в экстремальных условиях дефицита воды летом, крайнего холода, доходящего до 40 градусов ниже нуля зимой, резких суточных, сезонных и годовых колебаний климата, каждый кочевник должен был, как минимум, иметь две профессии: скотовода (знать, как кормить, поить, лечить, ухаживать за скотом) и собственно кочевника (уметь ориентироваться в пространстве, предугадывать направление ветров, время атмосферных осадков, знать особенности произрастания растительного покрова, найти воду в безводной пустыне и так далее).

Обе эти профессии можно было получить только от отца и деда. Именно поэтому у казахов существовал генеалогический принцип родства и, как следствие, родоплеменная система. Кстати говоря, даже между родными братьями могла существовать конкуренция. Известны случаи, когда отец самую важную информацию о природных условиях данной местности, находясь на смертном одре, сообщал только младшему сыну, который наследовал его зимовку.

В рамках колхозно-совхозной системы потомки кочевников в значительной степени утратили более чем двухтысячный опыт ведения кочевого хозяйства, при котором человек рассчитывал только на себя и свои знания, накопленные его предками.

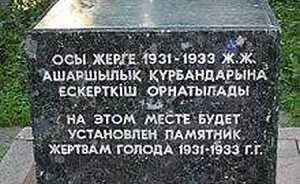

Кочевое скотоводство в экстремальных условиях жизни вело к высочайшей конкуренции, когда выживал только сильнейший. Если мы возьмем единственный достоверный источник того времени – перепись населения 1897 года, то численность кочевого населения составляла на территории Казахстана всего лишь 3,4 миллиона человек. За сто прошедших с тех пор лет число казахов увеличилось лишь вдвое. Много горя казахам принесла эпоха коллективизации, приведшая к их массовому неестественному оседанию. Совершенно очевидно, что когда меняется апробированный тысячелетиями образ жизни, то резко понижаются иммунитетные способности народа. Необходимо от трех до шести поколений, чтобы адаптироваться к новому образу жизни. У казахов переход к оседлому образу жизни проходил очень сложно, он сопровождался голодом и массовыми болезнями. И тем не менее, наше общество показало высокую степень выживаемости и адаптивный потенциал. Сейчас удельный вес казахов, проживающих в городах, уже превысил 50 процентов. Но это не снимает проблем, связанных с так называемой деспотией пространства.

До революции плотность населения в Казахстане составляла всего лишь один – полтора человека на квадратный километр, а по переписи 1989 года – 6,3 человек. Это означает, что степень освоенности территории у нас выросла всего в три-четыре раза. Это не так много: в советский период в Казахстане точечно развивались города, а все остальное, как было пустыней во всех смыслах слова, так ею и оставалось.

Сегодня сложные природные условия продолжают доминировать над нашими возможностями. Перепись населения 1999 году показала, что за десять лет плотность населения упала с 6,3 до 5,7, а значит, уменьшились степень освоенности и контроль над территорией. Разрушается инфраструктура, связывающая огромное пространство Казахстана в единую государственную территорию.

Возрождение через малые города

- Какой с точки зрения историка вы видите выход из этой ситуации?

- Только наличие большого количества малых и средних городов по всей стране позволит иметь оптимальную степень освоенности территории. и повысить контроль над территорией.

Стране нужна новая экономическая стратегия по поддержке таких городов через льготное финансирование, предоставление налоговых привилегий, привлечение инвестиций и так далее. Очень важно, чтобы государство все больше финансовых ресурсов направляло на строительство дорог, нефте- и газопроводов. Строительство скоростных линий железнодорожного транспорта и автодорожных магистралей позволит преодолеть деспотию пространства и повысить контроль над территорией.

Приведу простой пример. До того времени, как во Франции был изобретен сверхскоростной железнодорожный транспорт (TGV), жизнь большинства городов была локальной и изолированной. Если человек жил в Бордо (700 км от Парижа) или в Марселе (900 км), то именно здесь он и должен был искать работу. Поэтому рабочие места также были локальными и местными. После появления TGV французы получили возможность жить в небольших городах, где жизнь дешевле, но работать в Париже. В результате неизбежно усилилось инвестирование небольших городов, они фактически стали дальними пригородами больших городов. Это усилило степень освоенности территории, остановило миграцию в большие мегаполисы и сбалансировало распределение населения на территории страны.

- За что вас в 1986 году в одной из докладных записок в отдел науки ЦК Компартии Казахстана называли «идеологом казахского национализма»?

- Один известный деятель написал тогда большой донос в ЦК компартии Казахстана, где посвятил мне несколько страниц. Он утверждал, что я якобы идеализирую казахскую историю, воспеваю уникальность казахского народа и его историю. Тем самым я противопоставляю ее советской идеологии и принципам марксизма-ленинизма, а мои научные труды являются теоретической основой казахского национализма.

- А что было на самом деле?

- На самом же деле я всегда считал своим долгом описывать историю казахского народа такой, какая она есть. Я ее ни уничижал, не пытался представить примитивной, как было принято в советское время, но и никогда не идеализировал и не превозносил до небес, как это делают сейчас некоторые вчерашние «партийцы». Я всегда говорил, что у казахского народа была своя особая история и культура, которые не вписываются в общепринятые марксистские рамки о пяти общественно-экономических формациях. Наша история сложная, богатая, но она другая, чем у оседло-земледельческих народов. Прошло шесть-семь лет после той докладной и меня стали обвинять в противоположном. Это был период, когда республика переживала первые годы своей независимости. Была гордость за свое государство, но это чувство порой перехлестывало все разумные пределы. И тогда я выступил с некоторыми критическими заметками. В общем, чем больше занимаешься подлинной наукой, тем больше шансов войти в конфликт с общественными стереотипами. Поэтому как историк, я знаю, что только Время расставит все по своим местам.

Telegram-канале

Telegram-канале