Крутой казахский парень

Данияр Сугралинов сейчас живет с семьей во Флориде: готовится поступать на сценарный факультет Full Sail University.

- Это очень престижное учебное заведение, - говорит он. - Обучение там стоит дорого, и я решил, что мне нужно выправить вначале свой и устный, и письменный английский. Помимо шести часов ежедневно в языковой школе, каждый день смотрю по четыре часа видео, чтобы на слух воспринимать английскую речь в любом контексте и с любым акцентом. Отсматриваю сюжеты современных американских телевизионных шоу, которые пользуются большой популярностью у зрителя, отрабатываю навыки райтинга, то есть письма (просто беру свои же тексты и перевожу на английский). В мае-июне буду сдавать тест на TOEFL, после него уже будет понятно, поступлю или нет.

- После учебы вы собираетесь возвращаться домой? А то ведь у нас многие живут с мыслью «пора валить».

- Как бы нам ни нравилась Америка, жить здесь мы не планируем. Родители, родственники, друзья - все в Казахстане. Когда я читаю, что «надо сваливать из страны», то думаю, что это просто крики отчаяния в попытке привлечь внимание. Если человек реально хочет уехать, он делает это тихо. Бывает, знакомые только через полгода внезапно узнают, что, кто-то, оказывается, переехал в Австралию или Канаду.

Среди моих однокурсников есть и японцы, и корейцы, и бразильцы, и колумбийцы. Слушая их, я не могу сказать, что у нас полный крах. В Рио-де-Жанейро, например, нельзя выйти на улицы без опасений, что тебя не убьют, не отберут машину и телефон. Моя одноклассница (она живет там) рассказывала, что за последние два года ее пять раз грабили, приставив пистолет к виску. Мой колумбийский друг Алехандро из Медельина советует, чтобы я никогда не ездил в его страну, если не хочу быть украденным: в Колумбии правит балом криминал. У нас в Казахстане пока, слава богу, такого нет.

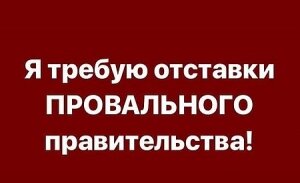

Но казахстанские журналисты в погоне за кликами и жареными фактами выпячивают жизнь только в черных красках. Избили, изнасиловали, совершили нападение на врачей «Скорой»… Я предполагаю, что им платят за количество просмотров. А их больше набирает сообщение о какой-нибудь жуткой трагедии (например, гибель в огне пяти девочек из одной семьи), чем новость о том, что казахстанская фристайлистка впервые стала чемпионкой мира. Чтобы это и дальше не пошло, как у журналистов, так и у тех, кто пользуется сетевыми информационными площадками, должна быть какая-то внутренняя этика.

- Наше министерство информации и коммуникации выступило как-то даже с предложением ограничивать количество отрицательных новостей на 30%. Вы согласны с этим?

- Я смотрел недавно шоу по американскому ТВ, и там очень жестко смеялись над президентом Трампом. Не могу представить такого в Казахстане. Я не поддерживаю подобныхпредложений - ограничивать искусственно критику, ведь цензура в том виде, в каком она все больше проявляется у нас, - путь назад, за железный занавес, который был в СССР. Мы сейчас снова закрываемся от всех, хотя еще лет 10 назад чувствовали, что интегрируемся в мировое сообщество..

- А вы можете предложить что-то другое?

- Не знаю… Ограничить количество плохих новостей - хороший посыл, но делать это с помощью запрета - сродни внезапно вышедшему в нулевых годах закону о том, что вещание на русском и казахском языках должно быть 50 на 50. И мы все стали хитрить (я в то время работал на радио): эфир на государственном языке запускали ночью, когда все спят. Делали это «для галочки», но основной цели - чтобы на казахском заговорили не только русские, но и мы, русскоязычные казахи, - авторы закона не добились. Мне кажется, что мы усложнили наш родной язык. Я, городской казах, владею им благодаря ажешкам и друзьям детства - аульским ребятам из поселка в Атырауской области, откуда родом моя мама. Но потом стали изобретать много новых слов. К примеру, международный термин «интернет» перевели как «галамтор». Я так и не понял, - зачем? Когда я написал пост об этом и о том, что не пользуемся отличной возможностью возродить собственный язык и сделать его живым, то люди в комментариях жаловались, что они пробовали учить язык, а над ними смеялись и бесконечно поправляли.

Я по-английски говорю с акцентом, в письме делаю ошибки, но американцы меня подбадривают: «Ты уже круче нас, потому что твой английский лучше, чем наш русский и казахский!» Может быть, они так благожелательно себя ведут из-за того, что их страна - сплошь эмигрантская? Мне хотелось бы, чтобы и мы, казахи, поддерживали тех, кто учит наш язык. Пока же у нас противоречий между сельскими и «асфальтными» казахами больше, чем между мной, русскоговорящим казахом, и испаноговорящим колумбийцем Алехандро из Медельина.

Любовь к чтению

- Во всех интервью вы утверждаете, что к литературному творчеству вас подвигла любовь к чтению.

- В моем детстве (оно прошло в Актобе), кроме дворовых игр, футбола и 15-минутного мультфильма перед сном (передача так и называлась — «Спокойной ночи, малыши»), других развлечений не было. Поэтому книги очень рано стали окном в другие, волшебные миры. «Гостья из будущего», «Малыш и Карлсон», «Чиполлино», «Волшебник Изумрудного города», «Приключения Буратино»... Сейчас детям достигнуть волшебства проще - достаточно взять в руки гаджет. Но я считаю, что их нужно приучать к чтению. Это невероятно полезный навык, который сделает их успешными во взрослой жизни.

- Это вы говорите, опираясь на собственный пример?

- Судя по проданному количеству книг через мировой интернет-магазин «Амазон», то да – я, наверное, успешный. Но я о другом — чтение дает массу жизненных, пусть и чужих, кейсов, бешено расширяет кругозор, развивает воображение, полезен в плане скорости обучения.

- А то, что сейчас вы живете в другой стране, как-то влияет на написание книг?

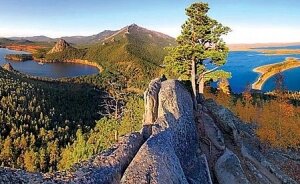

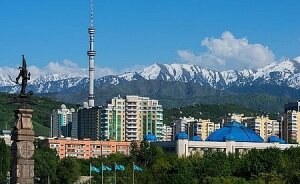

- Я во Флориде всего полгода. Мне здесь не хватает запаха полыни и бескрайних просторов западного Казахстана. По Алматы тоже скучаю, но больше - по людям. Жить там моя семья не может: младший сын кашляет, сопливит и задыхается. В мире есть более загруженные автомобилями города, но там почему-то нет такого смога как в Алматы. А где писать - мне без разницы: на перемене или когда еду утром на учебу. Окружения не вижу в такие минуты, передо мной только тот мир, в котором находится герой.

- О чем будет очередной бестселлер?

- О близком будущем. Действие происходит в 2074 году. Началось освоение и колонизация Марса, Земля перенаселена, идет градация людей по степени полезности обществу. Есть индексы гражданских категорий: не гражданин не имеет доступа к общественным благам и права на бесплатную медицину, учебу, хорошее жилье. Главный герой моей книги — 15-летний школьник. Он мечтает стать космонавтом, но его родители разводятся. Из-за этого они теряют свой гражданский статус, а он - право учиться в университете. Чтобы заработать денег, парень вынужден заниматься виртуальными играми.

Перед тем, как взяться за книгу, я почитал футуристов и прогнозы ученых. Так вот, через 50 лет на земле будет около 15 млрд. жителей. Сложно представить, к чему это приведет и хватит ли ресурсов, чтобы обеспечить всех землян.

Стресс и писательство

- То, что ваши книги востребованы у мирового читателя - это наличие божьей искры или хорошо усвоенные современные технологии?

- Я не помню, сколько раз отвечал на этот вопрос, но всегда говорил одинаково, что писать может каждый, это всего лишь это умение складывать буквы в слова, а слова - в предложения. Просто нужна усидчивость и постоянное напоминание самому себе, что любая книга - это история. Если человека, то каким он был вначале и каким стал в финале. С этой точки зрения называть себя поэтом или прозаиком, конечно, может каждый, но успешное писательство - это еще навык, который надо развивать, и активно используемый словарный запас. Если человек говорит скупо и использует, скажем, десять тысяч слов, то сложно предполагать, что на письме его язык станет богаче. Я говорю не только о красоте текста. Когда книгу переводят или экранизируют, стиль письма отходит в сторону, а на первый план выходит сюжет, сама история. Впрочем, я вовсе не призываю писать вычурно, напротив, сам не люблю этого, пишу, можно сказать, скупо и лаконично, но по крайней мере сложностей с тем, чтобы ясно описать собственную мысль или картинку, которая появилась в голове, у меня нет. Я учился этому в том числе и в Открытой литературной школе Алматы. Давали, к примеру, портсигар и просили парой предложений описать его историю, запах, текстуру. Практика, практика и еще раз практика - и рука набьется, мышление подстроится. Так можно развить любой навык, не только писательский.

- В Казахстане сняли фильм «Тренинг личностного роста» по мотивам вашей книги «Кирпичи». Зрители приняли ленту неоднозначно…

— Я прекрасно понимаю, о чем вы хотите сказать. Когда я смотрел фильм Андрея Звягинцева «Левиафан», то не понимал, зачем я это делаю. Режиссер говорил, что он показывает жизнь без прикрас. Но если она такая, то я не хочу в этом жить. Фархат Шарипов тоже, может быть, где-то гиперболизируя, отобразил свой взгляд на казахстанскую действительность: даже если ты семи пядей во лбу, маловероятно, что без блата, без знакомств с Баке-Маке чего-то добьешься. Понятно, что наши ребята могут устроиться и устраиваются в такие мировые компании как Google или Amazon с годовым окладом от $150 тысяч. Но мы же говорим о тех, кто живет в нашей стране. Фархат, видимо, об этом и хотел сказать, - зачастую у нас преуспеть можно, только перешагнув через некие моральные принципы.

— В фильме очень много непечатных слов, а в книге с этим еще похлеще. Это что - приверженность правде жизни?

— Когда я писал первую версию «Кирпичей», мне было всего 24 года. Использование такой лексики было оправданно с точки зрения моего тогдашнего возраста и мировоззрения. Но когда мне, уже повзрослевшему, предложили издать книгу, все мои герои заговорили нормальным языком без единого матерного слова. Я к тому времени уже понял, что творчество все-таки должно нести людям больше, чем просто отображение скудной действительности. «Тренинг личностного роста» дает много пищи для размышлений, но, к сожалению, не дает мотивации. Когда я читал сценарий, а потом смотрел в студии у Фархата его режиссерскую версию, у меня было тяжело на душе. Я ждал чуда: еще чуть-чуть - и справедливость восторжествует. Большого чиновника Данияра разоблачат, Канат сам продвинется по службе, помирится с женой, вернет уважение дочери… Я-то ведь писал жизнеутверждающую книгу о том, что человек может сам изменить свою жизнь, стоит только оторвать задницу от дивана. Фархат же снял кино о противоположном: о том, что как ни бейся, все бесполезно, пока какой-нибудь друг — всесильный и богатый - не поможет тебе. Но при этом я считаю, что свою работу режиссер сделал хорошо. Согласитесь, такое честное кино в Казахстане еще не снимали. Наш прокат заполонили разухабистые комедии о келинках, тоях и казахском бизнесе. Может быть, это и весело, но после просмотра как-то пусто. Винить в этом создателей таких фильмов сложно. Они снимают то, что востребовано аудиторией, и прокат это только подтверждает.

Казахский сюжет на американский лад

- Перед тем, как уйти с головой в литературу, у вас, выпускника экономического факультета Санкт-Петербургского университета, в Казахстане был серьезный IT-бизнес.

- Да, я много лет занимался разработкой веб-сайтов для больших организаций. С такими заказчиками работать было непросто: согласованные вещи вместе со сменой ответственных лиц могли изменяться на этапе сдачи, были задержки с оплатой. Это все повышало себестоимость и стоило больших нервов не только мне, как руководителю, но и программистам. Ставшая стандартной ситуация: они месяца три спали урывками, чтобы успеть в срок, а потом им говорят, что надо все переделывать с нуля, потому что у заказчика сменилось ответственное лицо, а у него другое видение и в текущем виде он проект не примет.

- И поэтому вы оставили этот бизнес?

- Я просто морально устал. В Казахстане, а, может быть, вообще в условиях любого неразвитого рынка сложно долго оставаться в нерыночной конкуренции, где лоббируются определенные компании и исполнители. В этой среде приходилось работать практически без выходных. Отпуск, если и бывал, то только на майские или новогодние праздники, когда заказчики разъезжаются в разные концы света, и то с телефоном в руках. В моей компании работало больше ста человек. Они приехали со всех концов Казахстана, и если заказчики задерживали оплату, а запаса у нас не оказывалось, то у ребят начинались проблемы с арендодателями.

Это длилось на протяжении 7-8 лет, а потом я все чаще стал задумываться о том, чтобы уйти из бизнеса. Я согласен был зарабатывать меньше, но так, чтобы большую часть жизни посвящать семье, а не работе. Но куда уйти? Прикинул, что умею делать. Самым очевидным казалось писательство (тогда уже была издана книга «Кирпичи 2.0»). Решил попробовать, но подошел к этому, не как к свободному творчеству, а как к бизнес-проекту «Писатель Данияр Сугралинов». Изучил, что сейчас хорошо продается. Понял, что популярные женские романы писать не смогу, научную фантастику - тоже (у меня нет технического образования, а без него там делать нечего), современная проза плохо монетизируется в онлайне, а вот что-то на стыке... Я всегда любил компьютерные игры. Помню, в 6 классе родители подарили первый, очень дешевый компьютер. Это была просто клавиатура, которую я подключал к советскому телевизору, чтобы программировать игры. А тут как раз появился жанр — LitRPG, востребованный у американских читателей. Они такую литературу читали в переводе с корейского, японского и русского, где и родился этот жанр. Я учел его правила, но внес и свои тоже. К моему удивлению, мои книги стали отлично продаваться. Сейчас одно американское издательство заключило со мной контракты даже на еще ненаписанные книги.

- А казахстанские издательства не делали вам заказы?

- У меня вагон сюжетов о Казахстане и казахстанцах, у нас в стране много героев и потрясающих историй, о которых стоило бы писать. Скажем, кто откажется прочитать об аульном парне-сироте, начинавшим карьеру боксера в актюбинской школе бокса, чудом избежавшего тюрьмы и в итоге ставшего чемпионом мира? Но издадут ли? В Казахстане я получал всего лишь одно предложение: один из отечественных меценатов хотел переиздать трилогию Level Up. Права на книгу принадлежат московскому издательству «ЭКСМО», поэтому я предложил ему перевести книгу на казахский. Больше на связь он не выходил.

- Может, это особенность отечественного бизнеса?

- Не думаю. Вообще, я категорически не переношу национальные стереотипы и шаблоны. Мне противно слышать, что, к примеру, все узбеки и татары хитрые, армяне - торгаши, а казахи - ленивые. Это омерзительно. В Америке я вижу сотни национальностей и все дружелюбны друг к другу. А мы, казахи, такая маленькая нация, умудряемся еще и делить себя на три жуза и множество родов. Потом начинается: южане такие, а адайцы — другие…

Я сам из славных родов тама и адай. Моим предком по отцу был Есет-батыр, один из сподвижников Абылкаир-хана. Мой двоюродный брат создал шежире нашего рода до 9 колена, благодаря ему я больше знаю о своих корнях. Но такое знание не должно быть причиной для разделения, ведь мы все — казахстанцы! Я горжусь своим паспортом и часто повторяю, что Казахстан - единственная страна, которую никто ни разу не смог завоевать. И мы смогли сохранить свою огромнейшую территорию, находясь между такими сильными империями, как Россия и Китай.

Telegram-канале

Telegram-канале