Столовый сервиз вождя

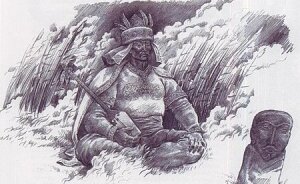

В древности племена, жившие на огромной территории от Монголии до Балкан, использовали руническое письмо. Наиболее крупные памятники с такими надписями созданы на территории современной Монголии. Это, например, надгробные стелы великим тюркам Тоньюкуку, Культегину и Бильге-кагану.

20 мая 2001 года мраморная копия памятника Культегину (дата изготовления - 732 г.), сделанная по заказу правительства Казахстана японскими мастерами, была выставлена в холле Евразийского университета имени Льва Гумилёва.

- Западные тюркские рунические письменные памятники обнаружены в Поволжье, на Северном Кавказе, в Румынии и Венгрии. Надписи, о которых пойдёт речь, нацарапаны или вычеканены (отчасти поверх нацарапанных) на трофейных сосудах так называемого “клада Аттилы”, - рассказывает Александр Гаркавец. - Сундук, где находились 23 золотых сосуда общим весом около10 килограммов, был обнаружен 3 июля 1799 года при рытье ямы в cеле Надь-Сент-Миклош на реке Ароника (сейчас - город Сынниколау-Маре на севере Румынии). В ХХ-ХХI веках находка была датирована концом IV – началом V веков и объявлена гуннским или гуннско-булгарским достоянием, а ещё конкретнее – сервизом легендарного гуннского вождя Аттилы. Затем, приурочив клад к эпохе протобулгар, другие ученые выдвинули версию, что эти золотые сосуды похищены из гробницы булгарского царя Аспаруха. Третьи, отнеся его к VIII-IX и более поздним векам, признали собственностью тюркских племен - аваров, печенегов и куманов.

Закопан клад предположительно половецким ханом Котяном осенью 1239 года при переселении его 40-тысячной орды в Венгрию. Но за сокровищами он не вернулся, будучи предательски убит в Пеште недоверявшими ему дворянами-заговорщиками. Одна из дочерей Котяна, известная как Елизавета Куманская, была помолвлена (и впоследствии вступила в брак) с сыном короля Белы IV, позже ставшим Стефаном (Иштваном) V Венгерским.

Переселенцы с Урала

Чаши из сундука с сокровищами, найденного при раскопках в румынском cеле Надь-Сент-Миклош, в основном парные (около шести пар). В их числе 4 чаши с пряжками для ношения на поясе, две побольше и две поменьше.

- Уникальный дизайн чаш на трех ножках с головой быка, обращенного внутрь сосуда, использован скульптором Дьюлой Донатом при изготовлении надгробия над семейным склепом политика, писателя и археолога, директора Венгерского национального музея Ференца Пульского (1814-1897) на кладбище Керепеши в Будапеште, когда здесь был похоронен член его семьи Йозеф Хампель (1849-1913), исследователь клада из Надь-Сент-Миклоша, - продолжает Александр Гаркавец. - Многие рунические надписи клада и одна греческая на тюркском языке содержат личные имена, указывающие на принадлежность сосудов. И по ним, а также по языковым особенностям подтверждается правота великих лингвистов – датчанина Вильгельма Томсена и венгра Дьюлы Немета, связывающих надписи с печенегами (тюркоязычный кочевой народ, западная группа кыпчаков).

Константин Багрянородный (византийский император из Македонской династии) в сочинении «Об управлении империей» в главе «О народе пачанакитов» в числе других называет двух печенежских вождей, по прямому указанию одного из которых, по всей видимости, эти надписи были сделаны примерно в середине Х века:

“Да будет известно, что пачинакиты сначала имели место своего обитания на реке Атил [Ἀτἠλ, Волга], а также на реке Геих [Γεήχ = Yâyïχ, Урал], будучи соседями и хазар, и так называемых узов [Οὄζους, огузов]. Однако пятьдесят лет назад (в 898-902 гг.) упомянутые узы, вступив в соглашение с хазарами и пойдя войною на пачинакитов, одолели их и изгнали из собственной их страны, и владеют ею вплоть до нынешних времён так называемые узы. Пачинакиты же, обратясь в бегство, бродили, выискивая место для своего поселения. Достигнув земли, которой они обладают и ныне, обнаружив на ней турок (т. е. мадьяр, венгров, - Авт.), победив их в войне и вытеснив, они изгнали их, поселились здесь и владеют этой страной, как сказано, вплоть до сего дня уже в течение пятидесяти пяти лет.

Да будет ведомо, что вся Пачинакия делится на восемь фем (провинций, племенные союзы типа орды. – Авт.), имея столько же великих архонтов (хан, глава орды, - Авт.). А фемы таковы: название первой фемы Иртим, второй – Цур, третьей – Гила, четвертой – Кулпеи, пятой – Харабои, шестой – Талмат, седьмой – Хопон, восьмой – Цопон. Во времена же, в какие пачинакиты были изгнаны из своей страны, они имели архонтами в феме Иртим Баицу, в Цуре – Куела, в Гиле – Куркутэ, в Кулпеи – Ипаоса, в Харабои – Каидума, в феме Талмат – Косту, в Хопоне – Гиаци, а в феме Цопон – Ботана [εἰς δὲ τὸ θέμα Τζοπὸν τὸν Βατᾶν]. После смерти этих власть унаследовали их двоюродные братья, ибо у них утвердились законы и древний обычай, согласно которым они не имели права передавать достоинство детям или своим братьям; довольно было для владеющих им и того, что они правили в течение жизни. После же их смерти должно было избирать или их двоюродного брата, или сыновей двоюродных братьев, чтобы достоинство не оставалось постоянно в одной ветви рода, но чтобы честь наследовали и получали также и родичи по боковой линии. Из постороннего же рода никто не вторгается и не становится архонтом...

Должно знать, что четыре рода пачинакитов, а именно: фема Куарцицур, фема Сирукалпеи, фема Бороталмат и фема Булацопон [Βουλατζοπόν], – расположены по ту сторону реки Днепра по направлению к краям соответственно более восточным и северным, напротив Узии, Хазарии, Алании, Херсона и прочих Климатов”. Ещё он отмечает, что печенеги 3 фем – Иабдиирти, Куарчичур и Хавуксингила – более мужественны и благородны и именуются кангарами, “ибо это и означает прозвище кангар”.

Тюркская надпись

Принятое многими лингвистами чтение Вильгельма Томсена звучит так:

Buila zoapan täsi dügätügi

Butaul zoapan taγruγï ičigi täsi

А это окончательная транскрипция Дьюлы Немета: Buyla Čåban tesi – dügätögi – Butaul Čåban tagrogï ičigi tesi.

- Есть несколько русских переводов по Томсену – Немету, - говорит Александр Гаркавец. - Среди них особо выделяется исследование Олега Мудрака, представителя московской школы компаративистики, одного из авторов трёхтомного «Этимологического словаря алтайских языков». У него персидское бота “сосуд, чаша, тигель” стало ни с того ни с сего “стандартным тюркским”, хотя на самом деле пота со значением сосуда отмечено только в Крыму, в караимской загадке о корабле: узун-узун потам вар “ – «есть у меня очень длинный сосуд”, что навряд ли похоже на плоскую круглую чашку. В других языках, на которые Мудрак ссылается, бота (пота) – это: 1) верблюжонок и 2) шейная повязка; а Ботаул (Бутаул) – “верблюжонок-сын”. Известное по памятникам Тоньюкука и Бильге-кагана титульное имя Бойла (Буйла) превратилось в местоименное наречие. В результате посвятительная надпись преобразовалась, по выражению автора, в “ожидаемую здравицу”. На мой взгляд, она звучит слишком фамильярно:

“Если князь, то в таком случае, как говорится, прославься!

А вот – чаша, то в таком случае, опрокинь и выпей!, как говорится”.

Российский лингвист Евгений Хелимский прочитал эту надпись по-тунгусски. По его мнению, она свя-зана со сменой вождя, но его попытку перевода коллеги докательно опровергли.

На мой взгляд, в этой памятной записи речь идёт не о заказчиках, один из которых велел сделать чашу, а другой – припаять к ней пряжку. Чаша эта статусная, но не самая большая из четырёх поясных чаш. Выходит, её владелец мог быть статусом пониже. Когда правитель Буйла-Чобан свои полномочия окон-чил, на его место был избран Бутаул-Чобан. И тогда чаша – один из атрибутов соответствующего достоинства – была передана ему для ношения и питья во время церемоний. Потому-то первое имя действия (dügätügi) и стоит обособленно после существительного, к которому относится, сообщая о событии, финальном для прежнего владельца и причинном для нового. Второе глагольное имя – taγruγï, снабжённое аффиксом понудительного залога r, поясняет, что новый обладатель не сам по себе стал цеплять обретённую чашу к поясу, а получил на то почётное право. Согласно сказанному Константином Багрянородным о смене власти в объединениях печенегов и этим грамматическим особенностям, я бы предложил перевести эту надпись так:

Это чаша Буйла-Чобана. Когда он окончил свои дни, Ботаул-Чобан обрёл право носить эту чашу, он пьёт из неё.

Назвали Ковшом

- На одной из чаш знаки-надписи вначале нацарапаны, а затем выбиты, - говорит Александр Гаркавец. - Венгерский лингвист Дьюла Немет читал их как Turum / Turuq ič ayaq - “the drinking cup of Turuq”, “drink, Turuq, a cup”, “drink, Turuq – a drinking cup” (“чаша Турука для питья”, или “Турук, выпей эту чашу”). Слово turum в переводе с древнетюркского имеет два значения - жеребёнок-двухлетка, твёрдость, стойкость”.

Другие части надписи не выбиты, а лишь процарапаны. Тabaq – по Дьюлу Немету “блюдо, чаша”. Я полагаю; что это - личное имя Tabaq. С среди казахов, например, много Табакбаевых. На той же чаше – «Bašav, bağlan “be faithful, Bašav” – по Немету “Башав, будь верным”. Имя Bašav объяснить не могу. Но вряд ли подходит сравнение с казахским Басаубай, так как оно не от bas - голова, начало., а от bas- “давить, наступать, нападать”. Второе слово, вероятно, от тюркского личного имени Baγlan - “подросший, упитанный ягнёнок раннего окота”, целиком – Bašav Baγlan – Башав Бағлан.

На чашах с плоскими ручками надписи тоже лишь процарапанные. Слово baγradž подобно казахскому бақыраш - “ковш, черпак с ручкой”, сперва медный (от бақыр “медь”). В Северном и Западном Казахстане это ещё и эквивалент названий «ожау, шөміш» - “поварёшка, половник”. Понятно, что никакой ювелир, медник, кузнец или шорник не стал бы писать на ковшике, что это ковшик, и тем более не стал бы подписывать (в силу своих профессиональных знаний) изощрённую княжескую чашу (104 грамма 21-каратного (87,5%) золота) словом “медяшка”. Название поначалу не было связано с формой или назначением, а шло от материала и означало медь, а иногда латунь и бронзу, медные деньги и всякую медную посуду, а уж после переходило на другие виды сосудов, схожие с первыми медными. Но нанести имя владельца по его приказу мастер был обязан, и сделал он это своим обычным кузнечным методом. А то, что Baγradž – имя персональное, косвенно подтверждают старые казахские личные имена - Бақырашбек, Ожаубай, Шөмішбай, которые сегодня мы знаем как фамилии. Такой была традиция – именовать детей, среди прочего, названиями предметов повседневного быта: а чтоб не сглазили.

В заключение следует признать, что с позиций здравого смысла действительно наиболее пер-спективным полем поиска соответствий является ономастика, а конкретнее – пока ещё не обобщённый комплекс личных и родовых имён и географических названий тюркских языков. Впрочем, и ономастические определения при произвольном толковании символов могут быть не менее уязвимыми.

Telegram-канале

Telegram-канале