Запах денег

- В том, что народ сейчас стал другой – безразличный к своей судьбе, напоминающий отару овец, виноваты мы, журналисты, - считает наш знаменитый земляк, экс-вице-премьер правительства России Михаил ПОЛТОРАНИН, инициировавший в свое время демонополизацию СМИ в СССР, упразднение цензуры и оказание помощи независимым СМИ. - В конце 80-х и начале 90-х в душе у каждого загорелся факел, все стремились к лучшей жизни. А потом смотрят – журналисты стали продавать свое дело и принципы, и народ, послав нас куда подальше, закрывал в свою скорлупу и стал уходить во внутреннюю эмиграцию. И теперь все горит синим пламенем и в России, и в Казахстане.

Расследования в СМИ вроде бы есть, но этот жанр ушел в разные социальные сети, где не брезгуют и фейком. В России, например, сейчас вовсю орудует банда троллей «повара Путина» Евгения Пригожина. Эти ребята, на корню давя нормальные ростки, занимаются всякой пакостью.

Есть еще блог большого политика Алексея Навального. Путинская шпана боится как огня. Когда нет больше других каналов для выхода важной информации, люди идут к нему. Навальный и его команда, где есть профессиональные юристы, по сути взяли на себя то, чем должны заниматься официальные российские СМИ. На сегодня самые глубокие и взрывоопасные расследования проводят именно они. Владимир Милов, бывший замминистра энергетики, в своем личном блоге тоже аргументировано рассказывает, как разворовываются деньги из бюджета.

Раньше, в 80-е, таким просветительством занимались мы, журналисты. И народ, поверив нам, пошел за нами. Когда в 1989 году избирали депутатов в Верховный Совет СССР и РСФСР, то туда пришла масса журналистов. Почти весь коллектив «Аргументов и фактов», телевизионщики, я сам попал в правительство из журналистов. Но многие коллеги, тот же Саша Любимов (Александр Любимов, один из основателей независимой телекомпании«Взгляда». – ред.), попав в Думу, вдруг заговорили по-другому. Они не стали скрывать, что пришли сюда ради депутатской неприкосновенности и других благ, и что рвать попу ради какого-то народа не будут. Такие дешевки и помешали журналистике стать четвертой властью. Кстати, это мое выражение – «четвертая власть». Когда я запустил его, то Хасбулатов, председатель Верховного совета России, заорал, - да какая вы, мол, власть?! А я ему: «Да, мы четвертая, а может, даже и вторая власть». Не любил он нас. Телевидение специально делало фокус такой – камеры спускали на его каблуки, а они у него как на женских туфлях – высокие. Хасбулатов бесился как медведь в клетке, и кричал, что это все проделки Полторанина. Когда он пытался прессовать нас и не утверждать разработанные министерством печати законы, я шел к Ельцину. Вот так, маневрируя между Верховным советом и Президентом России, я и пробивал нужные нам законы.

…Трусость – беда сегодняшней журналистики. Я неправильно ответил в прошлом интервью («Резонанс»: «Сегодняшняя журналистика делает из людей быдло», 09.08. 2018. - https://rezonans.kz/obshchestvo/7383-mikhail-poltoranin-segodnyashnyaya-zhurnalistika-delaet-iz-lyudej-bydlo), когда сказал, что родился в глухой таежной деревне в Восточно-Казахстанской области, а потом вдруг раз - взлетел до самой Москвы и оказался в кресле первого вице-премьера России! При любом режиме, при любой власти нужно делать свое дело. По моим материалам приходили письма мешками, редакции звали к себе наперебой. И вот так я и шел: честно делал свое дело и жизнь сама вытащила меня наверх.

Президента США выбирали в России?

- Если говорить о том, кто виноват в том, что властью пригнула прессу под себя, то я думаю, что сам вопрос не совсем правильный, потому что в реалиях Казахстана они находятся в неравных условиях, - считает редактор-обозреватель Центральной службы новостей радиокорпорации «Свободная Европа» - «Радио «Свобода» Мирхат ШАРИПЖАНОВ. - До 1995 года что-то напоминающее свободу слова в Казахстане было. А потом все пошло на спад, потому что власть с помощью тендеров стала технично прибирать к рукам все СМИ, ставшие популярными. Это делалось не через национализацию, а финансовые группы, контролируемые властью. Поэтому никакой вины прессы в том, что она оказалась побежденной властью, нет. Если выставить на ринг перед мастером спорта по смешанным единоборствам 6-летнего мальчика, то разве малыш будет виноват в проигрыше?

А то, что традиционная пресса проигрывает социальным сетям, так это проблема всего мира.

Гражданским журналистам не надо собирать материал, носить его на подпись к редактору, - они просто выдают свои картинки как есть. В Америке сегодня 20-летние ребятишки-блогеры ворочают миллионами. В блогах ведь не обязательно говорить о политике или социальных проблемах. Можно, например, рассказать о том, что платье, которое носит Ким Кардашьян, можно сшить самим в домашних условиях. Когда количество подписчиков на их блогах увеличивается до миллиона и больше, к ним уже обращаются рекламодатели.

Социальные сети - это явление, схожее с тем, когда например, на заре ХХ века телефон победил телеграф или, допустим, в середине века люди меньше стали читать газет и больше слушать радио, потом на смену пришло телевидение, а сегодня и его уже толком никто не смотрит. Сейчас пресса трансформируется и социальные сети в окончательном своем варианте изменят вообще все. То, что мы сейчас наблюдаем, - это только начало.

Другая проблема: сегодня даже не сама информация становится важной, а комментарий к ней. Они могут не просто исказить, а даже превратить информацию в фейк. И власть это использует. Есть целая армия троллей, которые работают на Кремль или, скажем, на Акорду. Более того: у некоторых стран, в частности, у России, появилась возможность вмешиваться во внутренние дела других стран. Конгресс США организовал комиссию во главе со спецпрокурором Мюллером, которая нашла доказательства того, что Россия (в том числе на отличном английском через комментарий в соцсетях) поддерживала предвыборную кампанию Дональда Трампа.

Усталость от fаkе news

- Во всём мире во все времена СМИ и власть пытались манипулировать друг другом и использовать друг друга, - считает Михаил ДОРОФЕЕВ, главный редактор informburo.kz. - И одновременно – находить общие интересы, заключать сделки, дружить, если хотите. Если посмотреть на Казахстан, то, конечно, гораздо чаще власти удавалось использовать СМИ в своих интересах, чем СМИ – власть.

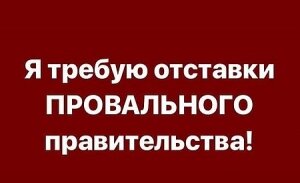

Сегодня ситуация выглядит так: власть поставила СМИ под контроль, ей удаётся манипулировать журналистами, фактически превратив значительную их часть в пропагандистов - провластных и антивластных. Это очень опасно для всего общества. Как однополярный мир опаснее двуполярного, а двуполярный – многополярного, так и государство, в котором власть гораздо сильнее СМИ, беременно ядерным общественным взрывом.

Когда это началось? Я бы назвал два события. Первое – введение лицензий на телерадиовещание. Абсолютно правильная идея была реализована таким образом, что закрылись самые зубастые теле- и радиоканалы. Второе событие – внедрение государственного заказа в СМИ. Изначально придуманный для поддержки казахоязычной прессы, госзаказ быстро стал одним из главных инструментов воздействия власти на СМИ. В сочетании с масштабным участием государства в СМИ это привело к тому, что независимая журналистика в Казахстане оказалась при смерти. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и ситуацию, в которой всё это развивалось. Активно развивался госкапитализм, а в таких условиях только государственные деньги могут гарантировать финансовую устойчивость (недаром говорят, что госзаказ в СМИ превышает объём всего рекламного рынка). Политическая конкуренция свелась на нет, публичность в политике стала опасной, общество становилось всё более инертным.

С социальными сетями всё немного сложнее. С одной стороны, очевидно, что казахстанские СМИ как общественный институт стремительно теряли доверие и авторитет у аудитории, из-за чего эта самая аудитория пошла "за правдой" в соцсети. Но с другой - мне не кажется, что в Казахстане СМИ проиграли соцсетям. Скорее, они оба пали жертвами довольно примитивных потребностей власти и аудитории. В нашей стране потребителям приходится выбирать меньшее из зол – СМИ-пропагандист ничем не лучше соцсети, где распространяются фейки. В этом смысле происходит даже смычка СМИ и соцсетей – ещё немного, и казахстанские телеканалы или сайты будут потакать своей аудитории, говорить только то, что она хочет услышать, как это происходит в США (Fox News) или России (RenTV).

Могут ли казахстанские СМИ возродиться? Да, безусловно. Чтобы поверить в это, достаточно вспомнить, что произошло в СССР после объявления гласности. Забитые и запуганные "бойцы идеологического фронта" вдруг развернули плечи и стали журналистами в полном смысле этого слова. Ситуация изменится – и новая журналистика быстро расправит крылья. Это, конечно, не значит, что нужно сидеть и ждать, когда придут иные времена. СМИ развивались, только сопротивляясь – давлению власти или трендам. Надо продолжать сопротивляться, пытаясь хоть где-то хоть в чём-то поступать не так, как заставляет сделать власть или зашоренная аудитория. Только таким образом можно сохранить остатки профессионализма и медленно – как вода точит камень – менять ситуацию к лучшему.

«Дармовая независимость не нужна даже рабам»

- Я помню 1996 год. Премьер Кажегельдин дает пресс-конференцию, - рассказывает Бекжан ИДРИСОВ, экс-казахстанский журналист (Нью-Йорк), - Он каждый месяц, кстати, это делал. Но тогда сказал нечто, над чем мы разве что ему в лицо не смеялись: совсем скоро настанут времена, когда от вашей журналистской солидарности не останется и следа, вы окажетесь по разные стороны баррикад.

Через несколько месяцев Кажегельдин провел первый в стране тендер на теле- и радиочастоты. И в ауте оказались сразу около 40 (!) телерадиокомпаний. Некоторые редакции в полном составе уехали из страны. Вот тогда мы впервые увидели нашу новую власть – топчущую всё, что ей не по нраву. Через год уже и сам Кажегельдин отправился в политэмиграцию. А еще через какое-то время мы, журналисты, действительно оказались по разные стороны барьера.

Кажегельдин – умный человек. И осведомленный. Зачем он нам сказал те слова? Может быть, он ждал, что мы бросимся отстаивать своё право? Или, наоборот, точно знал, что никуда не побежим, а молча проглотим? Я его обязательно его об этом спрошу при случае.

Но потом мы глотали уже всё подряд – поправки в закон о СМИ, Уголовный кодекс, суды и аресты тиражей и журналистов. Мы успокаивали себя тем, что политика – не наше дело, мы обязаны информировать при любом раскладе. И вот итог: свобода слова в Казахстане умерла.

Это сейчас я понимаю, что в том, 1996 году власть журналистику приговорила, именно это имел в виду Кажегельдин. И я точно знаю, что у нас не было никаких шансов против власти. Мы были рабами тогда, остались ими и сейчас, когда 4000 наших граждан на наших глазах, поодиночке отнесли в тюрьму. Рабам не нужны права и свободы. А кто жаждет свобод, тот давным-давно эмигрировал. Безрадостно, да? Знаете, радость она появляется, когда ты сам чего-то сделал – починил кран, написал картину, посеял и пожал… Да что угодно. Вот со свободой так же – её нужно самому взлелеять и заслужить. А дармовая независимость и свобода даже рабам не нужна.

Ну а что касается ухода журналистики в социальные сети, но это уже не медиа, а скамейка для старушек-сплетниц.

«Общество проиграло СМИ власти»

- На мой взгляд, говорить о том, что СМИ проиграли власти не совсем корректно, - считает Ирина ПЕТРУШОВА, главный редактор медиа-портала Kazakhstan 2.0 - Общество проиграло СМИ власти - это да. Объясню. Реально противостоять власти могут только независимые от этой власти СМИ. Если же у медийного ресурса собственник имеет отношение к власти или сам этот ресурс зависит от государства финансово, то о независимости говорить смешно.

Если бы в свое время в Казахстане общество встала на защиту независимых от власти редакций на деле, а не на словах, возможно, они до сих пор бы работали. Поэтому я и говорю о том, что это общество проиграло СМИ власти. Что касается социальных сетей, то с этим я тоже не совсем согласна. Да, через соцсети информация распространяется в разы быстрее, она зачастую более яркая (эмоционально окрашенная). То есть в этом СМИ проигрывают безусловно. Однако люди все чаще задаются вопросом - а насколько можно доверять тому, что пишут в соцсетях? Фейки, вбросы, дезинформация нередки в соцсетях. Понятно, что вопрос доверия встает обычно только тогда, когда люди начинают критически воспринимать действительность. Если этого нет, то победа за соцсетями.

«Киндер-сюрприз»

- Для себя лично я принял такую формулировку: журналисту категорически нельзя любить власть. Искренне, как это бывает иногда, или притворно, что как правило, - говорит бывший редактор «Казахстанской правды» Григорий ДИЛЬДЯЕВ. – Самое теплое из чувств, которое он может к ней испытывать – уважение. И то, если власть реально показала, что ее есть за что уважать. А такой она может стать в глазах читателя только тогда, когда журналист будет показывать ее недочеты, критиковать, а не бесконечно умиляться достижениями.

Сегодня, говоря мягко, можно обойтись без половины публикуемых в государственных изданиях материалов. Это, как известно, отработка заказов правительственных структур и Администрации президента, которые рвутся руководить прессой, чтобы угодить главному читателю. А настоящая помощь предполагает ведь и горькие слова.

Когда руководить газетой привели в 2002 году 27-летнего чиновника, я воспринял это, как пощечину газете, имеющей почти столетнюю историю. «Киндер-сюрприз» от журналистики, отсидев свое в кресле руководителя и уйдя на повышение, выдал своим протеже настоящий «сюрприз»: сидит теперь за госизмену. А учредитель газеты продолжает свое. Назначение неготовых людей приводит к тому, что авторитет газеты падает. Она живет в параллельно мире, где нет настоящих проблем. Вот пример, задевший меня за живое. Несколько лет назад, когда шахтеры Караганды, забастовав, отказались подняться из забоя, об их требованиях рассказывали почти все СМИ, кроме «Казправды». Руководство газеты прямо указало своему собкору: нас это не интересует. Удивительно ли, что тираж такой газеты падает, от нее отворачиваются подписчики и рекламодатели.

Как-то в «Казправде» был опубликован, к примеру, такой поразивший меня дифирамб: «Вызывает искреннее восхищение, как гениальный руководитель государственного управления, елбасы Н.А Назарбаев уверенной и мощной рукой ведет Казахстан через бури и рифы, аномалии и вызовы современной геополитики и геоэкономики». Каково закручено! Глупые попытки усердствующих чиновников говорить совершенно бесстыдные в своем лакействе слова порой, ей богу, похожи на троллинг.

P.S. А это мнение одного большого казахстанского начальника, сказанные им в отношении государственной прессы: «Мы просто переводим деньги и бумагу на словеса, от которых нет идеологического навара. Больше того, это имеет противоположный эффект. Мы думаем, что читатель ничего не замечает, а он отбрыкивается, когда его заставляют подписываться на макулатуру, издаваемую на деньги налогоплательщика».

Telegram-канале

Telegram-канале