ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ

Проведение конференции – тоже часть подобной работы. Как неоднократно отмечалось в докладах, Казахстан напрямую заинтересован в сотрудничестве с ближайшими центрально-азиатскими государствами.

- Когда наши соседи будут такими же богатыми, успешными и эффективными, - отмечает Толганай Умбеталиева, - это пойдет на благо для Казахстана. И мы хотели бы поговорить именно о стратегии Казахстана. Как Казахстан может улучшить все это. Какие на данный момент есть проблемы и важные моменты в центрально-азиатском регионе. Понятно, что наши внутренние дела мы можем разрешать и сами. Но есть много вопросов, которыми Центральной Азии стоило заняться всем вместе.

Об этом говорит и перечень обсуждаемых на конференции тем – регулирование трансграничных водных ресурсов и энергетики, противодействие терроризму и насильственному экстремизму, и системы безопасности. Этот список можно продолжать долго.

- Очень важно обсудить спорные темы с экспертами из разных стран, рассмотреть их с разных точек зрения, - считает Умбеталиева. - У нас в Казахстане есть идеи, которые доминируют, и которые влияют на решения, принимаемые на высоком уровне. Мы хотели бы привнести сюда и другие точки зрения. Как мы по-другому можем строить эти взаимоотношения.

В качестве наглядного примера Толганай приводит реалистический и конструктивистский взгляды на политику. Реальное отношение более сильных государств с более слабыми, и, возможные, конструктивные отношения, построенные на равенстве, при которых комфортно и удобно всем. И руководству стран, и бизнесу, и простому рядовому гражданину.

- Такая вот основная мысль конференции – привнести в нашу дискуссию новые идеи, новые подходы, - подчеркивает Умбеталиева, - которые могли бы сделать стратегию Казахстана в Центральной Азии, более эффективной, как для него самого, так и для его соседей.

И ЧТО ТАМ ПЫЖИТЬСЯ, КОГДА ОНО НЕ ДВИЖЕТСЯ…

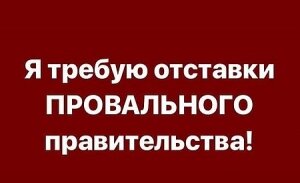

Рассуждая о внутренних проблемах Казахстана, Толганай, как политолог, отмечает, что нашему обществу не хватает не столько политического оживления, сколько развитого, способного отстаивать свои права, гражданского сектора. Аполитичность казахстанского населения тоже, по ее мнению, объяснима.

- Это, конечно, определенные последствия советского периода, когда политика всегда была только партийной, - утверждает она. - Для того чтобы активно участвовать в политической жизни, нужно было стать членом партии. Сейчас этот механизм не работает. У нас нет такой партии… Конечно, у нас есть «Нур Отан» и зачастую туда идут, чтобы делать карьеру, но в целом политика в нашей культуре считается прерогативой политической элиты или определенных политических групп.

Отсюда и растет определенное недоверие к политической сфере со стороны общества. Граждане понимают, что они не играют на этом поле, что их интересы там представлены постольку поскольку. Гражданский сектор тоже практически ни в чем не участвует.

- Когда нет инструментов, через которые общество может участвовать в политике, - констатирует Умбеталиева, - конечно, оно не будет активным. Попытки общества активизироваться, на мой взгляд, тут же начинают, грубо говоря, зажимать. Поэтому, когда у людей появится возможность участия в политике, тогда они и станут более политически активными. Не раньше.

И вот здесь на помощь должно прийти гражданское общество, считает Толганай. Причем, не только в качестве критика государства, но и в качестве активного участника в принятии решений, с соответствующей ответственностью.

- У нас очень часто люди обижаются или критикуют решения государства, но при этом сами ничего не делают для улучшения ситуации, - уточняет политолог. - Необходима гражданская активность людей. Чтобы мы, как граждане, были неравнодушными к своей стране, к тому, что происходит рядом. А уже из гражданской активности появится и более эффективная политическая оппозиция.

Причем, оппозиция, вопреки традиционному мнению, это не обязательно синоним противостояния действующей власти. Ее политическая активность вполне может быть эффективной и конструктивной. Особенно, если ее основой станет гражданское общество.

- Я думаю, что на основании этого, возникнет очень хорошая база, фундамент для позитивной, конструктивной политической оппозиции, - резюмирует Толганай.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

С другой стороны, по мнению Умбеталиевой, попытки оживить политическую жизнь Казахстана можно только приветствовать. Пример тому – движение «Алаш», делающие все попытки к тому, чтобы стать политической партией.

- Можно только радоваться плюрализму и различным идеям, которые есть в нашем обществе, - говорит Толганай. – Пусть они только зачаточны и противоречивы. Мы можем увидеть в них разные тенденции,но хорошо, что они есть.

Конечно, говорить об «Алаш» как о партии еще сложно. Организация не прошла регистрацию, так что скорее тут имеет место быть политическая инициатива. Идея, легитимизировать которую еще не представляется возможности.

- Нет ничего плохого в том, что они взяли уже существующий бренд, - фиксирует политолог. - Этот бренд - он не монополизирован. Конечно, в истории у нас есть партия «Алаш», у нее имелись свои взгляды и определенная позиция. Но это не означает, что его никто не может использовать. В этом нет ничего страшного. Если кто-то видит схожесть или общность идей. Или даже если не видит.

Может быть, современные политики будут обозначать в своей программе последовательность партии «Алаш». Может быть не будут, а просто возьмут известное название. Факт в том, что новая политическая инициатива принесет новые идеи. А это нам необходимо.

А политических идей у нас не хватает… многих.

- Идеи должны созреть из общества, - уверена Толганай Умбеталиева. Нельзя говорить, что вот этого блока у нас нет, вот этого нет, и создавать их искусственно. Это уже неправильно.

Идей, кстати, у нас в обществе хватает.

- У нас есть и социальные темы, которые мы поднимаем, есть и вопросы молодежи, есть демократический блок, либеральный блок, - перечисляет Толганай. - Конечно, нельзя сказать, что у нас сформированы либеральные или демократические идеи. У нас есть зачатки этого. Они только формируются, но они есть.

ЯЗЫК МОЙ – ВРАГ МОЙ?

Отдушиной для гражданского общества могут стать социальные сети. Многие эксперты приводят выкладки оттуда, как срез общественного мнения. Вот только не стоит забывать, что социальные сети, это только определенный круг граждан. Не весь Казахстан, а только группа, в основном представителей среднего класса. Многочисленная, но не всеобъемлющая.

- Здесь элементы и национал-патриотического блока, и либеральных идей, - подчеркивает Толганай Умбеталиева. – Продвигаются какие-то демократические ценности. Но говорить, что там есть более высокий класс, крупный бизнес или политическая элита все-таки нельзя. Политическая элита больше представлена идеями действующей власти. Это тоже, наверное, нормально.

Что же обсуждают наши социальные сети? В последнее время – языковой вопрос. А реально это является проблемой, или привнесено извне Толганай сказать не берется.

- Я не очень приветствую теорию конспирологии, - говорит она. – И когда у меня нет точной информации, не могу это комментировать. Очень сложно какие-то предположения делать.

Конечно, есть научные исследования по странам Ближнего Востока и не только, где разразилась «твиттерная революция». Там есть анализы, насколько социальные сети управляемы. А вот по постсоветским странам таких исследований нет. Так что утверждать здесь что-то смысла не имеет.

Зато языковая тема актуальна, по мнению политолога, в любом случае.

- На мой взгляд, языковой вопрос, это повод для того, чтобы поговорить о взаимоотношениях между этническими группами, - подчеркивает Умбеталиева. – И он очень сильно замалчивается. Мы, наше общество, считаем эту тему табу. Мы боимся, что если мы об этом прямо будем говорить, то это может привести к конфликтам, к осложнениям межэтнической ситуации.

Другое дело, что замалчивание проблемы приведет к еще худшим последствиям.

- В данное время через язык идет даже не выяснение, а выстраивание отношений между этническими группами, - считает Толганай. - В частности, между русскими и казахами. Это две крупные этнические группы, которым есть о чем поговорить. Но по мне было бы наиболее эффективно, если бы мы сели бы за стол переговоров и постарались не выговорить конфликт, а обсудить, как мы можем ситуацию позитивно решить. Я считаю, что Казахстан, это не только государство для казахов, это государство для всех, кто живет в Казахстане. Поэтому мы должны учиться говорить друг с другом и договариваться.

Еще одна табуированная тема – тема дискриминации. И дискриминация, утверждает Умбеталиева, как бы мы ни закрывали на нее глаза, как бы ни отрицали, существует. Как по отношению к казахам, так и по отношению к русским или другим этническим группам.

- Даже если государство говорит, что таких проблем нет, но если люди это обсуждают, значит, проблема есть, - считает политолог. – И самое лучшее – об этом поговорить и попытаться исправить ситуацию. Если необходимо - внести изменения в законы, в определенные правила. Для того, чтобы и казахи, и русские, и другие этнические группы, которые у нас имеются, жили и чувствовали себя свободно.

Язык в данной ситуации, по мнению Толганай, лишь повод, чтобы выяснить отношения в рамках закрытой для обсуждения темы. Клапан для спуска пара. Другого способа заявить об ущемлении своих прав у нас нет.

И ключевой вопрос здесь – говорить. Как советуют не только политологи, но и психологи, проговаривать проблему. Обсуждать, дискутировать, спорить. Только так можно найти пути ее решения.

- С одной стороны вроде бы да – государство многое делает для граждан, - считает Толганай Умбеталиева. - Но с другой стороны важно еще и то, что сами люди чувствуют при этом. И если люди чувствуют себя дискомфортно, то это тоже нужно принимать во внимание. Игнорировать проблему только потому, что государство итак старается помочь, неправильный подход. Нужно учитывать все вопросы. По крайней мере, мне так кажется.

Telegram-канале

Telegram-канале