«Я – прирожденный пессимист»

– Бекнур, во время подготовки к интервью с Вами, я прочла на сайте «Проза.ру» Вашу повесть «Случайный попутчик». Интересно, в качестве персонажа-слушателя были Вы сами, реальная ли это история?

– Писатель, он так или иначе, слушатель. В жизни он больше слушает, нежели говорит. И только благодаря этому удается собирать литературные портреты, которые являются главным в создании произведения. И каждый писатель должен научиться слушать, внимать, анализировать как рассказ, так и рассказчика, чтобы затем передать эти истории в своем творчестве.

Если говорить о рассказе «Случайный попутчик», то да, он основан на реальной истории. Не обошлось без творческого художественного вымысла, фантазий, но история основана на реальном происшествии. В роли попутчика выступает мой родственник, историю которого я переложил на бумагу.

Эти рассказы являются моим ранним творчеством, из цикла так называемого «поездно-станционного» реализма. Путевые рассказы – старый жанр, и являются прекрасным инструментом для раскрытия личности или насущного вопроса, проблемы. Как проблема не родившихся детей, как в этом рассказе, например.

– От Вашей повести так и веет чистотой, светом, герои – хорошие люди, даже заблудший собеседник и тот просит прощения у всех и стремится стать хорошим. Сказывается Ваш природный оптимизм или это вера в положительное начало человеческой натуры?

– Не поверите, я – прирожденный пессимист. Чаще всего мы, писатели, подвержены унынию, тревогам, страхам. Ощущению абсурда, бесполезности. На теме абсурда построены целые жанры, как того же Пруста, Камю, например. Эдакое препарирование абсурда ради абсурда.

Но, вместе с тем, в любом человеке происходит борьба оптимизма с пессимизмом. Ведь порой, пессимизм – это всего лишь дань моде. Откройте любую социальную сеть – поток негатива зашкаливает. Стало модно критиковать ради критики. Конечно, конструктивная критика нужна. И я сам в одно время был критичным, негативным, циничным снобом. Так было модно, интересно. А мизантропия в некотором смысле была даже романтична. Быть немного Печориным, байроническим «лишним человеком» и пребывать в своей ауре человеческого непонимания. Но я выбрал путь гуманизма и оптимизма. Если мы появились на этот свет, то мы должны нести что-то ценное, полезное.

Чувство сопереживания, эмпатии, они как мышцы, с ними нужно постоянно работать, поддерживать в тонусе. И да, я верю в светлое человеческой природы и хочу передать это в своих героях. Оптимизм – необходимость, основной навык для человека. Нам, людям, дана возможность быть лучше, светлее, добрей. И с возрастом понимаешь, что именно на этих чувствах зиждется смысл человеческого бытия.

– В другой Вашей повести «Венера» сквозит внимание к судьбе каждого, казалось бы, «маленького» человека, внимание к его внутреннему миру. Можно ли назвать Ваш писательский стиль психологической прозой?

– «Венеру» я написал давно – где-то в конце 90-ых, оформил в начале нулевых. Но публично опубликовал в Сети только в 2013 году. Когда писал «Венеру» (кстати, рассказ тоже основан на реальной истории), я не задумывался о стиле. Главным желанием было рассказать.

Конечно, стиль психологизма я стал использовать позже. Но в «Венере» на мне сказался Чехов, Айтматов, Бунин. Особенно Бунин с его «Темными Аллеями». Это один из моих любимых рассказов – ситуативный очерк о жизненной линии. В каком-то смысле он смел, ведь речь идет о проститутке конца 80-х. Но суть не в этом. Это история о женщине, которая пытаясь забыть прошлое, рвет со всеми. Но прошлое редко кого отпускает просто так.

Да, в этом есть и философия, и психология. Именно психология «маленького» человека. Так называемый секондаризм – который я вывел в одном из своих произведений. В этом классиком всегда был Чехов.

– Как Вы пришли к писательству, ведь по образованию Вы – экономист? На творчестве каких писателей Вы воспитывались, выросли как автор?

– Мое первое образование: филолог, русский язык и литература, я окончил КазГУ. Скорее сначала я писатель, а потом уже экономист. Всегда мечтал писать. Я вырос на творчестве Абдижамила Нурпеисова, Чингиза Айтматова, Антона Чехова, Ивана Бунина, Стейнбека и Ремарка. Они оказали на меня большое влияние. Но хочу заметить, что к каждому произведению у меня свой автор. Например, при написании романа «Ол» на меня повлияло творчество Джойса Улисс, «Имя Розы» Умберто Эко и «Женщина в Песках» Абэ Кобо.

Написание романа – это целая научная работа, как минимум дипломная, а то возможно и кандидатский минимум. Приходится изучать большой пласт материалов. Например, при написании романа «Ол» мне пришлось перечитать основных классиков психоанализа ХХ века, основы драматургии театра, исторические материалы, тенгрианский эпос и многое другое, что касалось данного произведения. Даже для того, чтобы написать небольшую главу, порой приходится перечитывать сотни глав.

– Как говорится в одной из Ваших повестей, Вы выросли как член ВЛКСМ, состоявший в комитете комсомола, «а в кармане – абонементы трех городских библиотек». Как интеллигент, выросший в другую, советскую эпоху, как воспринимаете настоящее (деградация культуры, изменение культурных ориентиров, молодежь не читает и т.д.)?

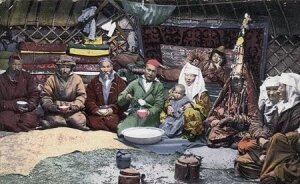

– Это моя боль. Двадцатый век принес много жертв. Но в то же время именно в ХХ веке зародился так называемый неоплатонизм нового времени – человек, лишенный меркантилизма, стяжательства, чьей целью жизни является спасение человечества. Фактически, в ХХ веке было много примеров поведения Иисуса Христа – самопожертвование ради спасения человечества. Это подвижничество зародилось еще в добиблейские времена, но массовым стало именно в ХХ веке, как эксперимент на территории одной страны.

Но человечество, видимо, еще не готово к этому. Эксперимент потребовал жертв, и опыт оказался не самым позитивным. Хотя, человек должен вынести из любого опыта положительное.

Новый век открыл новые вызовы, но мы утеряли тот культурный бастион, который превалировал в ХХ веке. В нашу жизнь вошел прагматизм, эгоизм, равнодушие. И сопереживание, сострадание стали уделом немногих.

Люди перестали читать, писать, понимать и слушать.

Но моя вера в светлое позволяет видеть и хорошее, доброе, которое опять охватывает человеческую природу. Я верю в Золотой Век Человека – век культуры, добра, духовности и взаимопонимания между народами. Только так мы можем спасти нашу маленькую планету.

Наши книги – на задворках

– Мы знаем, что Вы написали новый роман. О чем он, как называется и что Вы хотели донести до читателя своим новым произведением?

– Новый роман – о море. Условно прототипом является Аральское море, но это только формально. Речь идет о море, которое потеряло человечество. Море – как напоминание об экологии, как память о любви. Море – как сожаление. Возможно, это Аральское или любое другое. Ведь на протяжении истории человечества люди много раз теряли моря. Это такой сложный жанр, который я бы назвал эко-фантазией. Потому что там много и так называемого «магического реализма», и мистики, и метафоризма и даже кино. Да, именно кинороманом – эко-фантазией можно назвать данное произведение. Каждый найдет там для себя свое.

А основная фабула сюжета крутится возле 12 исчезнувших людей на море и журналиста, ищущем их. Ну, как видите, 12 человек – тоже не просто так, в общем, в романе много символизма. У романа пока нет названия, но рабочее: «Я тебя море». Море здесь выступает сказуемым и является синонимом глаголу «любить».

– Перейдем к насущным проблемам. В чем заключаются проблемы казахстанского книгоиздательства?

– В мире книгоиздательство претерпевает кризис, и Казахстан здесь не исключение. Но в отличие от той же России, у нас небольшое количество населения и книги не очень выгодно издавать. В основном, книгоиздательства базируются на госзаказе, а независимые издательства – редкость. Очень трудно окупить небольшой тираж. Поэтому как такового рынка книг у нас нет, и полки заполнены иностранными произведениями. Местным же авторам трудно пробиться на книжные полки.

И, наверное, в связи с этим выходит и другая проблема – писателям неинтересно писать, качество литературы упало. Литература стала дилетантской, не профессиональной. Если взять СССР, то там талантливым писателям помогали. Более того, писатель мог жить на гонорарах и ему можно было заниматься своим ремеслом профессионально, не отвлекаясь ни на что. А сегодня писательство у нас – хобби, в отрыве от работы, в суете, между делами. При этом, сама литература имеет редкого читателя, скорей, это друзья или родственники. Рынок не отрегулирован, литературных агентств и менеджеров нет. Писателю приходится выступать и редактором, и корректором, и специалистом по продаже, грузчиком, мерчендайзером и рекламным агентом. Все работают пока на энтузиазме.

– Что стоит сделать для поддержки отечественных авторов?

– У каждого великого писателя были помощники, которыми часто выступали их жены. Но, тем не менее, как говорилось выше, писателя ничего не должно отвлекать. В первую очередь, это материальная стимуляция. Возможно через специальные фонды, премии, союзы. Правда, я не в курсе, чем занимается наш Союз писателей, впрочем, творчество – вещь индивидуальная и часто не любит цеха.

Второе – доступ к книжным полкам. К книжным полкам пробиться трудно, а если и пробиваются, то книги остаются на задворках. В любом нашем книжном магазине на первом месте лежат иностранные издания, и не самого лучшего качества. Наш читатель ищет нашего писателя, но не может найти. То есть нет связи читателя с писателями.

Третье – интерактив. Постоянное освещение деятельности казахстанских писателей. К сожалению, наши СМИ практически не пишут о литературе, это не самый ходовой продукт у масс-медиа. Как говорили выше, людям интересно читать разные фейки, слухи, скандалы, что говорит об информационной деградации.

СМИ работают на потребу читателя. Увы, сейчас время быстрого «хайпа», в котором нет места вдумчивому чтению. Но, тем не менее, я уверен, что нужно воспитывать читателя. Постоянно работать с ним, разъяснять о книгах, рассказывать о мировой литературе.

Здесь будет город-сад!

– Расскажите, пожалуйста, о работе в Общественном совете Алматы. Какие проекты и задачи городского масштаба Вас особенно волнуют?

– В нашем Совете практически не бывает малозначимых вопросов. Каждая проблема по сути резонансная, важная, общественно значимая. К примеру, недавно провели мониторинг вокзалов. Удивило, что на месте автовокзала «Саяхат» вырос стихийный рынок. Собираемся проводить мониторинг по рынкам и туробъектам. За 2 года сделано много, это и мониторинг ЖКХ, КСК, это и слушания по туризму, предпринимательству, занятости, миграции, здравоохранению, образованию. А также различные общественные слушания по противодействию терроризму, по автопарковкам, скоро готовится слушание по экологии. Простых тем там нет. Мы, как Общественный совет, должны реагировать на любую резонансную проблему города.

Общественный совет – достаточно новое явление, и мы являемся пионерами. И на первых порах, конечно, было нелегко. Порой нам приходилось объяснять чиновникам – кто мы вообще такие. Сегодня работа наладилась, уже есть рабочие отношения с местными властями. Вопросы решаются в рабочем режиме.

– Вы – один из инициаторов экологического движения «Alma-Qala». Какие меры стоит предпринять властям для улучшения воздуха в Алматы?

– Вопрос экологии – очень важный. Как мы знаем, Алматы – город не с простой экологией. Здесь много автомашин, город застроен неравномерно, потоки воздуха блокированы. Сами находимся в котловине и конечно, вопросы чистого воздуха для нас являются актуальными.

Как я уже отметил, скоро мы собираемся проводить слушания по экологии города. Одной из форм борьбы с плохой экологией является посадка деревьев. Цель «Alma-Qala» – возрождение города-сада, которым Алматы был когда-то. Из-за бесконтрольных построек в пригородах сады были вырублены. Я сам вырос в Алматы и отлично помню эти сады, которые создавали изюминку нашего города. И хотелось бы вернуть былое озеленение города хотя бы через свою акцию «Alma-Qala», в ходе которой мы с сооснователем Ерланом Стамбековым, вместе с друзьями и активистами сажаем яблони. Причем, не только яблони Сиверса, но и деревья других пород. Я думаю, совместными усилиями власти и общества удастся возродить город-сад.

Для улучшения городского воздуха нужно сделать еще многое. Я не профессионал в вопросах экологии, но лично мой вклад – я стал пешеходом. Я уже два года как перестал ездить на личном автотранспорте и пересел на общественный. Автомобилей в городе много и 90% из них возят одного человека, что невыгодно для города. Мы должны постепенно привести людей к пешеходству. Это очень важная мера. Основной поток загрязнений идет от автомобильных выхлопов. И сейчас нужно решать вопрос, в первую очередь, с автомобильными выхлопами. Здесь все-таки предлагается очень много интересных инновационных проектов. Но зачем изобретать велосипед – опыт западных стран говорит о том, что именно с развитием пешеходной инфраструктуры начинает развиваться экологическая чистота. Так развивались, например, «пешеходная столица» – Портленд или велосипедный центр Амстердам.

Кроме того, ТЭЦ собираются переводить на газ. Нужна газификация частного сектора. Оттуда идет очень большое загрязнение.

Конечно, чтобы постепенно вытащить людей из машин нужен хороший общественный транспорт, комфортные такси, велосипедные дорожки, метро и удобные маршруты из пригорода, ведь именно оттуда идет основной поток автомобилистов. И, конечно же, большую роль играет и менталитет самих горожан. В общем, это задача на ближайшие годы, и я думаю, что город справится и станет одним из самых зеленых и чистых городов Казахстана.

– Спасибо за интересную беседу!

Telegram-канале

Telegram-канале